Bioethanol | Marktdaten Deutschland 2024

Überblick

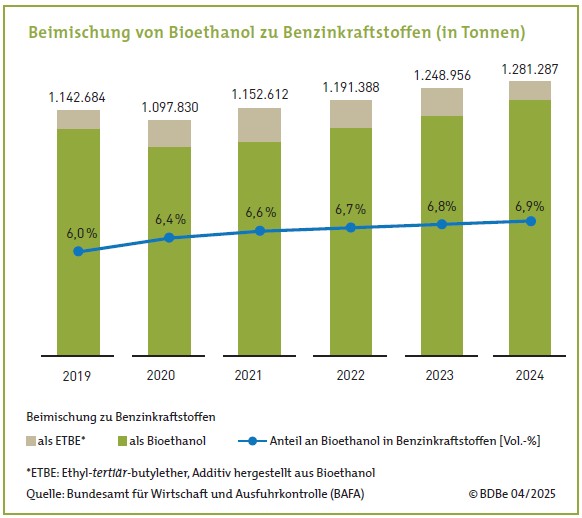

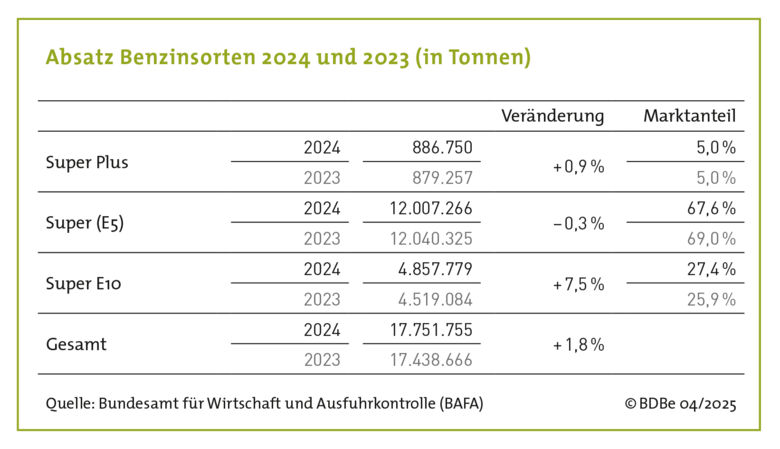

Die deutsche Bioethanolproduktion ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen und auch der heimische Absatz von Bioethanol zur Beimischung in Benzin nahm leicht zu. So wurden im Jahr 2024 etwa 1,3 Millionen Tonnen Bioethanol im Kraftstoffmarkt verbraucht und damit rund 3 Prozent mehr als im Vorjahr. Der über die heimische Produktion hinausgehende Bedarf wurde durch Importe gedeckt. Im weiterhin moderat wachsenden Kraftstoffmarkt nahm die verkaufte Menge Benzin um knapp zwei Prozent auf rund 17,8 Millionen Tonnen zu, zugleich stieg die Beimischung von Bioethanol zu den Benzinsorten Super E10, Super Plus und Super (E5) auf 6,9 Vol.-Prozent (2023: 6,8 Vol.-Prozent). Der Marktanteil von Super E10 erhöhte sich ebenfalls und lag in 2024 bei 27,4 Prozent (2023: 25,9 Prozent).

Bioethanolproduktion 2024

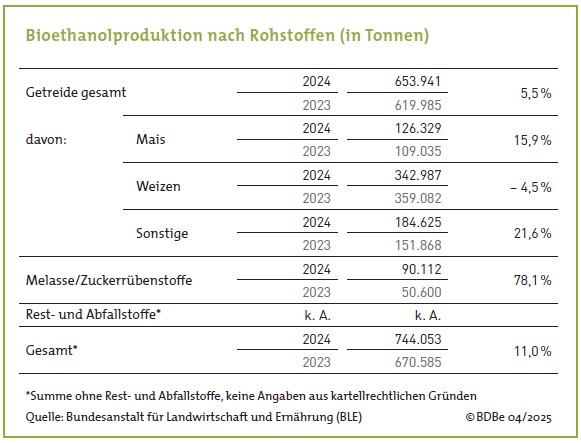

Im vergangenen Jahr wurden in den deutschen Bioraffinerien etwas mehr als 744.000 Tonnen Bioethanol erzeugt. Gegenüber dem Jahr 2023 ist dies ein deutlicher Anstieg der Produktionsmenge um mehr als 73.000 Tonnen oder rund 11 Prozent.

Dabei stammen knapp 654.000 Tonnen (88 Prozent) der Produktion aus Futtergetreide und gut 90.000 Tonnen (12 Prozent) aus Zuckerrübenstoffen. Der aus Rest- und Abfallstoffen produzierte Anteil von Bioethanol wurde von der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft (BLE) nicht genau quantifiziert.

Die Bioethanolmenge von 90.112 Tonnen, die aus Zuckerrübenstoffen bzw. Melasse hergestellt wurde, liegt deutlich über dem Vorjahreswert (+ 78,1 Prozent gegenüber 2023). Die Bioethanolmenge entspricht einem Rohstoffeinsatz von etwas mehr als einer Million Tonnen Zuckerrüben. Damit wurden im vergangenen Jahr fast eine halbe Million Tonnen mehr Zuckerrüben zu Bioethanol verarbeitet als noch im Jahr 2023. Die ein- gesetzte Menge entspricht 2,8 Prozent der deutschen Rübenernte des Jahres 2024.

Aus Futtergetreide wurden im vergangenen Jahr 653.941 Tonnen Bioethanol hergestellt (+ 5,5 Prozent gegenüber 2023). Hierfür wurden rund 2,6 Millionen Tonnen Futtergetreide als Rohstoff eingesetzt. Dies entspricht 6,8 Prozent der deutschen Getreideernte, bei einer Gesamterntemenge von fast 39 Millionen Tonnen im Jahr 2024. Deutlich zugenommen hat dabei die Verarbeitung von Körnermais, wohingegen die Weizenverarbeitung ab-nahm (- 4,5 Prozent). Dies kann auf ein insgesamt schwächeres Erntejahr für Weizen in Deutschland zurückgeführt werden, im Vorjahr belief sich die Getreideerntemenge auf rund 42,5 Millionen Tonnen.

Zusätzlich zu Bioethanol lieferten die übrigen pflanzlichen Bestandteile der verarbeiteten Rohstoffe Proteine, Ballaststoffe, Mineralien und Vitamine, die in den Bioethanolanlagen zu hochwertigen Koppelprodukten verarbeitet wurden. Es entstanden wertvolle Proteinfuttermittel und weitere Erzeugnisse für die Lebens- und Futtermittelindustrie, organischer Dünger und Biogas sowie biogenes CO2 für Getränke und andere Anwendungen.

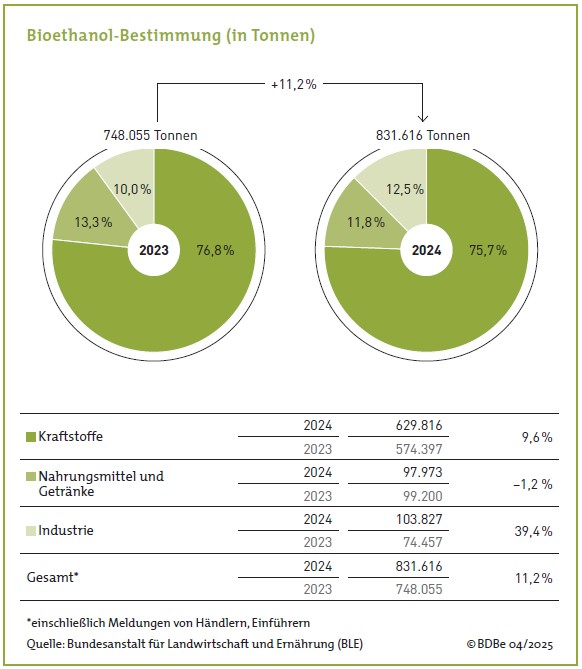

Bioethanol-Bestimmung

Die von deutschen Bioethanol-Herstellern abgegebene Gesamtmenge stieg im Vergleich zum Vorjahr um über 11 Prozent auf etwa 832.000 Tonnen (2023: 748.055 Tonnen). Im Bereich der chemischen und pharmazeutischen Industrie wurde ein deutlicher Anstieg von fast 40 Prozent verzeichnet, von knapp 75.000 Tonnen in 2023 auf fast 104.000 Tonnen im vergangenen Jahr. Auch die für den Kraftstoffbereich bestimmte Menge an Bioethanol nahm um fast 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Dahingegen sank die Verwendung des heimischen Bioethanols für Nahrungsmittel und Getränke gegenüber dem Jahr 2023 leicht (- 1,2 Prozent).

Bioethanolverbrauch 2024 im Kraftstoffmarkt

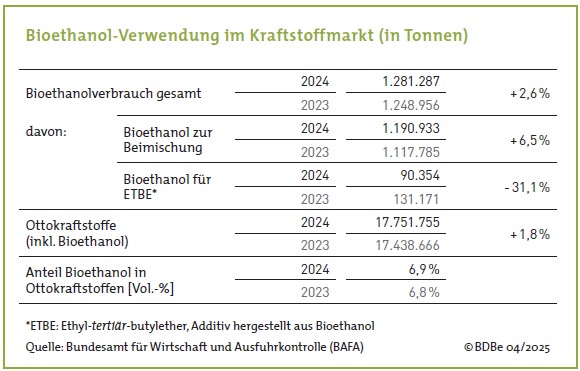

In einem leicht wachsenden Ottokraftstoffmarkt, in dem mit knapp 17,8 Millionen Tonnen gut 2 Prozent mehr Benzin abgesetzt wurde als im Vorjahr (2023: 17,4 Millionen Tonnen), erhöhte sich auch der Verbrauch von Bioethanol, das den Benzinsorten Super E10, Super Plus und Super (E5) beigemischt bzw. zur Herstellung von Ethyl-tertiär-butylether (ETBE) verwendet wurde.

Der Verbrauch von Bioethanol stieg hier zwar weniger deutlich als noch 2023, dennoch um knapp 3 Prozent auf fast 1,3 Millionen Tonnen (2023: 1,2 Millionen Tonnen). Zur ETBE-Erzeugung wurden 90.000 Tonnen Bioethanol und damit 31,1 Prozent weniger als noch im Jahr 2023 (über 131.000 Tonnen) eingesetzt. Der Bioethanolanteil im Benzinmarkt stieg durch die etwas höhere Beimischung gegenüber dem Vorjahr auf rund 6,9 Vol.-Prozent (6,8 Vol. Prozent in 2023) leicht an.

Der Marktanteil der Benzinsorte Super E10 am Benzinabsatz erhöhte sich auch in 2024: von 25,9 Prozent im Jahr 2023 auf 27,4 Prozent. Die absolute Absatzmenge nahm um 7,5 Prozent zu und betrug fast 4,9 Millionen Tonnen. Der Marktanteil von Super (E5) nahm leicht ab und lag mit knapp 12,1 Millionen Tonnen abgesetztem Kraftstoff bei knapp 68 Prozent. Der Marktanteil von Super Plus, dem ebenfalls bis zu 5 Prozent Bioethanol beigemischt wird, lag 2024 wie bereits im Vorjahr bei 5,0 Prozent.

Ausblick 2025

Der sich im vergangenen Jahr abzeichnende Aufwärtstrend beim Absatz von Super E10 bleibt voraussichtlich auch zu Jahresbeginn 2025 bestehen. Unverändert beträgt der Preisabstand zwischen den Benzinsorten Super E10 und Super (E5) bundesweit rund 5 bis 6 Cent / Liter. Dazu trägt auch der seit einigen Jahren stetig steigende nationale CO2-Preis für fossile Kraft- und Brennstoffe bei, der für nachhaltige erneuerbare Kraftstoffanteile nicht anfällt. In Deutschland wird der jährliche, stufenweise vollzogene Anstieg der Treibhausgasminderungs-Quote (THG-Quote) bis zum Jahr 2030 für stabile Absatzentwicklungen bei erneuerbaren Kraftstoffen sorgen. Aktuell beträgt die THG Quote 10,6 Prozent (2023: 9,35 Prozent) und im kommenden Jahr mindestens 12,6 Prozent. Der Kraftstoff Super E10 ist mittlerweile in 19 Mitgliedsstaaten der EU sowie in Lichtenstein, Norwegen und Großbritannien verfügbar und hat in 14 der Länder einen Marktanteil von über 50 Prozent, in zehn Ländern sogar über 80 Prozent.

Marktdaten Archiv (engl.)

German Bioethanol Market Data 2024

German Bioethanol Market Data 2023

German Bioethanol Market Data 2022

German Bioethanol Market Data 2021

German Bioethanol Market Data 2019

German Bioethanol Market Data 2017

German Bioethanol Market Data 2014